|

In Gazzetta il D.lgs. n. 231/2017, inerente alla disciplina sanzionatoria in tema di informazione sui prodotti alimentari E’ finalmente arrivato. Il decreto legislativo n. 231/2017, inerente alla disciplina sanzionatoria in tema di informazione sui prodotti alimentari, regola il quadro sanzionatorio inerente alle violazioni del reg. 1169/2011 da un lato e, dall’altro, le disposizioni relative agli alimenti non preimballati, alla gastronomia e al take-away, ai semi-trasformati e agli alimenti somministrati dalle collettività.

Le sanzioni, in particolare, scatteranno dal 9 maggio prossimo e verranno irrogate dal Dipartimenti dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi del Mipaaf. Il responsabile dell’attuazione del Regolamento 1169/2011 è, come noto, l’OSA con cui il nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto ovvero colui che importa nel territorio UE un prodotto realizzato in territorio extra-europeo. Peculiarità del Dlgs in commento è che, in fase transitoria, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio p.v. potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte. Escluse dal nuovo regime sanzionatorio sono, invece, tutte le forniture effettuate ad organizzazioni no profit e finalizzate alla successiva cessione a titolo gratuito a persone indigenti purché le irregolarità riscontrate non riguardino la data di scadenza o le informazioni su sostanze che possono provocare allergie o intolleranze. In sostanza, dunque, il decreto prevede un generale inasprimento delle sanzioni. Tale inasprimento, tuttavia, viene accompagnato da diversi meccanismi premiali e di compensazione. A titolo esemplificativo: verrà applicato un abbattimento della sanzione amministrativa pari al 30% nel caso in cui questa dovesse essere pagata entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Un protocollo così importante non trova precisa definizione nelle norme UE Il protocollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), nato nel campo della produzione di alimenti privi di difetti per astronauti, per avendo assunto una importanza assoluta per ogni azienda alimentare, non trova una specifica definizione nei regolamenti europei. Il Regolamento 852/2004, tuttavia, così come faceva anche la direttiva 93/43/CE, fa numerosi riferimenti a tali principi.

In particolare, l’art. 1 del regolamento afferma che tali principi dovrebbero informare una serie di procedure la cui applicazione generalizzata, affiancata alle regole di buona prassi igienica, è uno degli scopi del regolamento. L’art. 5, inoltre, stabilisce l’obbligo per gli OSA di predisporre, attuare e mantenere una o più procedure aventi carattere permanente e basate su principi del sistema HACCP. L’art. 7 affida agli Stati membri il compito di promuovere l’elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e applicazione dei principi del sistema HACCP. Ebbene, come visto, i richiami al sistema sono diversi ma il funzionamento di questo non è delineato nel regolamento n. 852/04 il quale si limita, all’art. 5 a stabilire che “le modalità dettagliate di attuazione del presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’art. 14 paragrafo 2” e, quindi, a rimettere all’attività legislativa della Commissione UE il compito di definire in modo più dettagliato l’adozione generalizzata del sistema HACCP. La Commissione, tuttavia, non ha ancora provveduto e, anzi, nei propri atti menziona l’HACCP facendo riferimento al reg. 852/2004. Da quanto detto deriva, quindi, che non esiste una vera e propria norma che descriva, in maniera precisa, il sistema HACCP. L’unico riferimento utile è la già menzionata direttiva del 1993 che, pur essendo ormai abrogata, forniva una definizione più chiara rispetto a quella contenuta nel reg. 852/04. Un ulteriore riferimento contenuto all’interno di questo regolamento, inoltre, è quello di cui al considerando n. 15. Questo, in particolare, prevede che i requisiti del sistema HACCP dovrebbero tener conto dei principi contenuti nel Codex Alimentarius. Il Codex, infatti, nell’altegato al Recommended International Code of PRactice General Principles of Food Hygiene, contiene il testo internazionalmente accettato delle linee guida utili all’applicazione dell’HACCP. I MOCA possono costituire un grave pericolo per la salute dei consumatori, per questo l’UE ne ha regolato la produzione Anche i materiali e gli oggetti che vengono a contatto con gli alimenti (MOCA) devono essere sicuri. Sul tema tema è intervenuta l’Unione Europea con il Reg. 1935/2004.

L’imballaggio dei prodotti, infatti, assume la sua importanza in due fasi distinte: la conservazione del prodotto e la possibilità di ricondurre lo stesso al relativo produttore. L’imballaggio, dunque, assume rilevanza, ad esempio, nel caso di indicazione del lotto sullo stesso ovvero in caso di indicazione di determinati tipi di ingredienti o di ulteriori prescrizioni normative come il peso del tonno sgocciolato, la natura dell’olio adoperato ovvero la rispondenza alle prescrizioni normative dell’acqua minerale o di altre bevande. Non è, dunque, un caso se il nostro legislatore ha previsto che l’etichettatura dei MOCA debba contenere:

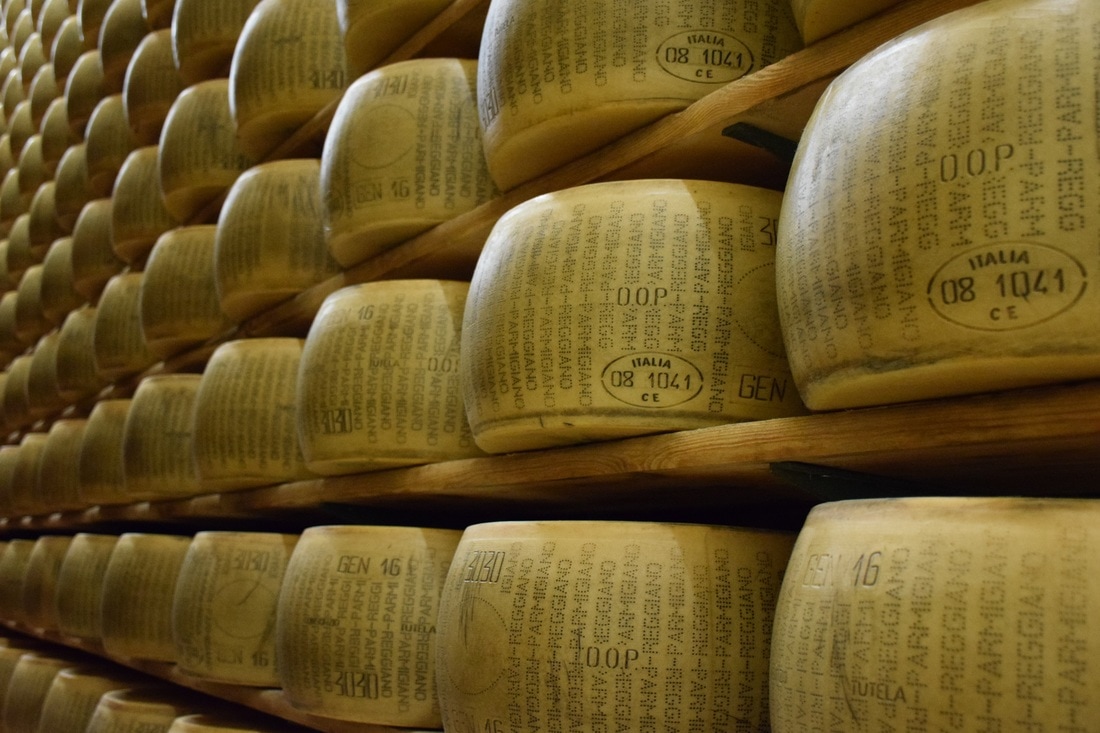

Il regolamento in questione, quindi, prevede specifici requisiti per materiali e oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti ovvero che si prevede che possano ragionevolmente entrare in contatto con gli alimenti. In particolare, l’art. 2 par. 2 lett. b regola i c.d. “materiali e oggetti attivi”, definendoli come quei materiali destinati a prolungare la conservabilità o a mantenere le condizioni del prodotto alimentare. In aggiunta a questi, l’art. 2 par. 2 lett. a definisce i “materiali e oggetti intelligenti” come quei materiali in grado di controllare le condizioni del prodotto imballato o del suo ambiente. Nel dettaglio, il regolamento prevede che entrambi i materiali non devono indurre in errore il consumatore. Infatti, i materiali attivi non devono in alcun modo modificare la composizione del prodotto e quelli intelligenti devono sempre essere adeguatamente etichettati per consentire al consumatore di identificarne le parte non commestibili. In conclusione è opportuno specificare che l’UE ha ulteriormente dettato specifiche norme per materie plastiche, ceramiche, pellicola di cellulosa rigenerata. Ecco come marchi e indicazioni d’origine e geografiche convivono sul mercato. Come noto, i marchi DOP e IGP costituiscono, per il nostro Paese, un importante patrimonio. L’Italia, infatti, detiene il primato mondiale di numero di prodotti DOP e IGP con 818 Indicazioni Geografiche registrate nel 2017 a livello europeo e un valore della produzione di 14,8 miliardi (il più alto di sempre) e 8,4 miliardi di valore dell’export. Lo scorso anno, ad esempio, si è registrata una crescita del 6%. Negli ultimi 10 anni, inoltre, il trend mostra una crescita continua del sistema DOP e IGP costituendo l’11% dell’industria alimentare del nostro paese e il 22% dell’export agroalimentare nazionale con un aumento nei 10 anni del valore del 70% e dell’export del 143%.

Un patrimonio da tutelare, quindi, ma quali sono le norme poste a tutela delle Indicazioni d’Origine e Geografiche? Ebbene, la tutela in commento viene in gioco soprattutto quando le DOP o IGP entrano in conflitto con marchi di impresa. In tal caso è possibile prevedere due tipi di scenario. Il primo è quello in cui la registrazione del marchio è successiva alla richiesta di registrazione di una DOP o di una IGP. In questo caso, l’art. 14 par. 1 del reg. 510/2006 prevede che la domanda di registrazione del marchio debba essere respinta e, in aggiunta, che eventuali marchi comunque registrati in violazione della disposizione in commento debbano essere annullati. Il secondo scenario è quello, invece, in cui la denominazione o l’indicazione confliggano con il marchio a queste preesistente. In tal caso l’art. 3 par. 4 prevede che non è consentito registrare una DOP o IGP che possa trarre in inganno i consumatori in quanto in conflitto con un marchio avente una propria notorietà e reputazione. Con questa disposizione, quindi, è stata riconosciuta una prevalenza del marchio notorio rispetto all’indicazione geografica o di origine. Il successivo art. 14 par. 2, tuttavia, prevede ulteriormente che un marchio possa continuare ad essere utilizzato quando è stato registrato prima della DOP/IGP. Tale norma, in sostanza, prevede la possibilità di coesistenza tra il marchio non notorio preesistente e l’indicazione geografica o di origine. Quanto appena detto evidenzia il carattere di specialità della norma di cui all’art. 3 par. 4, specie se si considera che lo stesso articolo specifica che la DOP/IGP deve essere tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto. Ecco le regole per utilizzare i claims sui propri prodotti alimentari Eliminare il glutine dalla propria dieta è, ovviamente, una priorità per chi soffre di celiachia. Ma, dove ci sono delle peculiari esigenze di dieta, solitamente, ci sono anche delle norme che vengono in soccorso fornendo definizioni e contesti di applicazione.

Ebbene, nel caso di alimenti gluten free è necessario fare riferimento al Regolamento 609/2013. Questo, in particolare, ha sostituito il concetto giuridico di “alimenti destinati ad una alimentazione particolare” (ADAP) con un elenco di tipi specifici di alimenti rivolti a persone con determinate esigenze dietetiche. Oggi, infatti, trovano specifica regolamentazione:

Tuttavia, tra gli alimenti più importanti destinati a consumatori con problematiche sanitarie e peculiari esigenze nutrizionali non possono non annoverarsi gli alimenti “gluten free”. I produttori di questi alimenti, che possono essere caratterizzati dal claim “senza glutine” o da claims analoghi hanno una doppia esigenza: devono, infatti, enfatizzare l’assenza di un determinato prodotto come in molti altri casi (zucchero, grassi, ecc) e dall’altro devono rimarcare l’assenza di una sostanza che potrebbe essere particolarmente pericolosa per alcuni consumatori. L’UE, sul punto, non solo ha aggiunto il claim “senza glutine” tra quelli ammessi ma ha anche previsto che le regole circa le nuove informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta fossero demandate ad un apposito regolamento della Commissione. Questa, quindi, ha adottato il Regolamento n. 828/2014. In base a questo, l’operatore che intende indicare l’assenza di glutine nel proprio prodotto dovrà seguire le seguenti prescrizioni:

Diamo un'occhiata agli elementi giuridici legati ai ristoranti in casa Chi ama cucinare avrà pensato, almeno una volta nella vita, di aprire un ristorante. Bene, l’evoluzione dei mercati e, in particolare, la sharing economy hanno portato anche nel nostro paese l’idea dell’home restaurant (letteralmente: ristorante a casa).

Alla base di questo fenomeno c’è il desiderio del padrone di casa di cucinare per estranei per una sera: questi, infatti, somministra cibi e bevande a persone che non conosce e che, con tutta probabilità, non si conoscono tra loro. Spiegati questi aspetti è il momento di analizzare gli elementi giuridici posti alla base di questo tipo di attività. Partiamo da un appunto tutt’altro che irrilevante: in Italia la situazione è particolarmente complessa, infatti nel nostro ordinamento vi è ancora un vuoto normativo che ha portato a scontri particolarmente accesi. Da un lato i ristoratori si lamentano perché gli home restaurant, in sostanza, somministrano cibi e bevande senza le necessarie autorizzazioni e senza essere sottoposti ai normali controlli. Dall’altro lato chi intende sfruttare questa opportunità lamenta la mancanza di regole e, quindi, l’impossibilità di investire seriamente. In attesa delle nuove norme, non ci resta che fare chiarezza e vedere sui passaggi essenziali per avviare, oggi, un home restaurant:

16/1/2018 Commissione UE: ecco le novità in materia di etichettatura degli allergeni e QUIDRead Now Il Ministero della Salute ha da poco pubblicato sul suo sito due comunicazioni. Quella del 13 luglio 2017 e quella del 21 novembre 2017. La prima riguardante le modalità per informare i consumatori sulla presenza negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze e la seconda sulle informazioni sulla quantità degli ingredienti.

La prima comunicazione, in particolare, definisce nuovi requisiti i materia di etichettatura degli allergeni. In particolare, questa stabilisce che gli ingredienti prodotti da cereali e contenenti glutine debbano essere evidenziati con una dichiarazione contenente un riferimento chiaro e specifico al cereale. La parola <<glutine>> potrà essere aggiunta volontariamente. Nel caso di alimenti per i quali non è richiesto l’elenco degli ingredienti ma che sono prodotti anche tramite l’utilizzo di prodotti che possono causare allergie o intolleranze, invece, è necessario evidenziare la presenza di allergeni. L’informazione al consumatore circa gli ingredienti può essere fornite tramite ogni tecnica di comunicazione: etichetta, altri materiali di accompagnamento, strumenti della tecnologia e comunicazione verbale. La seconda comunicazione, invece, ha lo scopo di fornire orientamenti per imprese e autorità nazionali circa l’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti. In particolare, l’obbligo di indicare il QUID, come noto, non si applica agli alimenti che comprendono un solo ingrediente. Il QUID, inoltre, non è obbligatorio nei casi previsti dall’allegato VIII del regolamento e nel caso degli alimenti non preimballati a meno che gli stati non abbiamo adottato specifiche misure nazionali. Il QUID è invece richiesto nel caso degli ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento quando tale ingrediente o categoria di ingredienti: a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto. Infine il QUID è richiesto quando il consumatore generalmente associa un ingrediente o una categoria di ingredienti alla denominazione dell’alimento. Inoltre, nella indicazione del QUID, a percentuale di carne presente, ad esempio, nel salame, deve essere indicata con un’indicazione basata sul peso della carne utilizzata per preparare 100g di salame. L’acqua aggiunta e gli ingredienti volatili devono essere indicati in funzione del loro peso nel prodotto finito. Tale disposizione non trova applicazione nel caso in cui la quantità di acqua aggiunta non sia superiore al 5 % del prodotto finito. Il 2018 è appena cominciato ed è, quindi, il momento di presentare le principali novità normative nel settore alimentare.

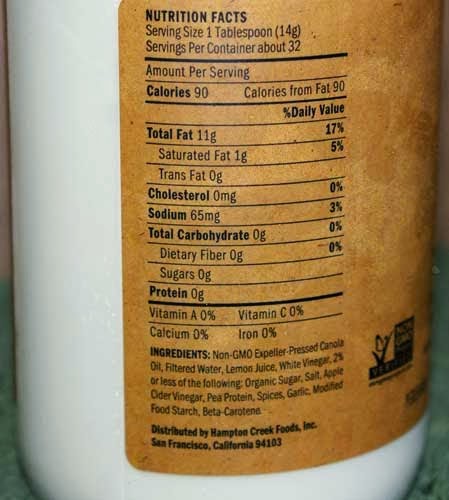

Le principali rivoluzioni, infatti, saranno due: novel food e etichettatura. Novel Food: insetti a tavola A partire da questo mese sarà possibile commercializzare insetti commestibili nel nostro paese secondo le norme del Regolamento sui Novel Food. Questa novità potrebbe anche rappresentare un’interessante forma di investimento. Al momento, tuttavia, mancano le norme nazionali volte a definire i protocolli di allevamento e trasformazione quindi bisognerà ancora attendere. L’uso degli insetti a tavola è particolarmente diffuso in Africa, Asia e nelle Americhe. Al momento sono considerate commestibili circa 1.400 specie. Si tratta di una fonte proteica a basso costo e a basso impatto ambientale. Etichettatura Altro importante elemento di novità è quello riguardante l’etichettatura dei prodotti alimentari. In particolare, da febbraio diventerà obbligatoria l’etichettatura di origine per pasta, riso, pomodoro e suoi derivati. Sul punto è intervenuta anche la Food and Drug Administration statunitense Più o meno tutti sanno che la maionese è una salsa e che i suoi ingredienti sono tuorlo d’uovo, aceto e olio. Ebbene, può esisterne una versione vegana? La Food and Drug Administration è intervenuta sul punto imponendo alla startup Hampton Creek di eliminare ogni riferimento alla salsa dal prodotto commercializzato come “Just Mayo”. In particolare, la FDA ha comunicato, in una nota inviata all’azienda, che “secondo gli standard di identificazione della maionese, l’uovo è un ingrediente necessario. Stando alle informazioni riportate sull’etichetta, il prodotto in questione non contiene uova. Abbiamo inoltre notato che la Just Mayo contiene ingredienti addizionali che non sono consentiti dalla ricetta standard, come amido modificato, proteine di piselli e beta-carotene usato per simulare il colore della salsa con uova. Si evince, dunque, che il prodotto non è conforme con gli standard della maionese”. Dopo la decisione della Corte di Giustizia già analizzata qui, dunque, anche la FDA statunitense si è pronunciata: i prodotti vegani simili a quelli tradizionali ma privi di ingredienti fondamentali e tradizionalmente presenti non possono riportare, in alcun modo, riferimenti all’alimento originale.

L’OMS ha pubblicato le linee guida riguardanti l’uso degli antibiotici negli animali di allevamento sani.

Nel rapporto “Use of medically important antimicrobials in food-producing animals” l’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di smettere di utilizzare antibiotici in modo regolare per promuovere la crescita e prevenire la malattia negli animali sani. Le raccomandazioni in questione, in particolare, sono sviluppate sulla base di una revisione pubblicata su The Lancet. Tale revisione, in particolare, ha rilevato che la limitazione dell’uso di antibiotici negli animali ha ridotto fino al 39% la presenza di batteri resistenti agli antibiotici presenti negli stessi animali. In sostanza, agli animali sani dovrebbero essere somministrati solo quegli antibiotici utili a prevenire le malattie in caso di diagnosi in altri animali dello stesso allevamento, gregge o popolazione di pesci. Tali antibiotici, inoltre, dovrebbero essere accuratamente selezionati con il fine di individuarne quelli più efficaci e con minor rischio per curare la specifica infezione o malattia. Stando a quanto emerso dal V Rapporto Agromafie elaborato da Euripses e dall'Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, il volume d'affari delle agromafie lo scorso anno è salito a 21,8 miliardi di euro con un aumento del 30% rispetto al 2015. Numeri impietosi e in continua crescita che necessitano di un approfondimento. Il consumatore, infatti, deve assumere consapevolezza di questo fenomeno per poter riconoscere, ad esempio, i prodotti e i ristoranti “sani” e distinguerli da quelli, invece, da evitare.

L’agroalimentare, infatti, è sempre stato un terreno privilegiato di investimento anche per la malavita che oggi, in questo settore, cerca un modo per riutilizzare i capitali derivanti da attività illecite. Cos’è l’agromafia? Si tratta di attività della criminalità organizzata che coinvolgono l’intera filiera agroalimentare. In questo campo, infatti, la mafia investe denaro ottenuto dalle attività illecite in settori quali ristorazione, turismo agricolo e grande distribuzione coprendo l’intero ciclo di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti alimentari. Le mafie, quindi, cercano nell’agroalimentare nuovi sbocchi di investimento. In particolare, due ambiti sono rilevanti sotto questo profilo: l’import-export di prodotti agroalimentari sottratti alle norme circa l’indicazione d’origine e tracciabilità (falso made in Italy) e la ristorazione. Il fenomeno del “falso made in Italy” consiste nella vendita di prodotti alimentari con etichetta o altri segni distintivi che richiamano una falsa origine italiana del prodotto. In sostanza: l’etichetta è italiana ma il prodotto no. Tale fenomeno, diffuso in tutto il mondo, è spesso riconducibile proprio alle agromafie. Queste etichettano come italiani alcuni prodotti di bassa qualità provenienti dall’estero e li immettono nel mercato italiano o estero a prezzi, ovviamente, particolarmente elevati. Il fenomeno, inutile dirlo, è molto pericoloso per i consumatori che, fidandosi dell’etichetta che, ad esempio, riporta denominazioni tipicamente italiane spesso associate al tricolore, credono di acquistare un prodotto genuino. A rimetterci, oltre al consumatore, sono anche le aziende italiane: un prodotto su due all’estero è un falso made in Italy per un giro d’affari che, complessivamente, nel 2015 ha raggiunto il valore di 36,8 miliardi di euro. Basti dire che, nei primi 7 mesi del 2015, la guardia di Finanza aveva sequestrato in Italia ben 160 tonnellate di cibi contraffatti. Almeno nella nostra nazione un modo per evitare di acquistare prodotti alimentari contraffatti è leggere con estrema attenzione l’etichetta del prodotto che state acquistando: all’interno, infatti, troverete tutte le informazioni utili ad evitare un simile errore. Per informazioni su come leggere l’etichetta, potete leggere un mio precedente articolo. Un esempio tipico, sotto questo profilo, è quello relativo al rinomato pomodoro San Marzano DOP: recentemente Nicholas Blechman, giornalista del New York Times, ha segnalato che negli Stati Uniti sono particolarmente diffuse confezioni di prodotti a base di pomodori di origine americana su cui, però, campeggia il nome “San Marzano”. La criminalità organizzata, tuttavia, è penetrata sempre maggiormente nell’economia legale investendo, tra gli altri, nel settore della ristorazione. Il business della ristorazione permette anche il riciclaggio di denaro derivante dalle attività illecite. A sottolinearlo è il Rapporto Agromafie sopra citato il quale ha evidenziato come tale sistema si attui tramite l’acquisizione e la gestione diretta e indiretta degli esercizi ristorativi. Stando a quanto riportato dal rapporto Coldiretti Euripses già nel 2015, nel nostro Paese i ristoranti nelle mani della criminalità organizzata erano almeno cinquemila. Insomma, non bisogna credere che il settore agroalimentare sia sempre “intonso”, privo di ogni contaminazione. Però due consigli possono essere utili. Ai consumatori: leggete le etichette fino nel dettaglio e se qualche informazione manca cercate anche online. Agli imprenditori: ponete la massima attenzione nell’etichettatura dei vostri prodotti anche sfruttando le informazioni facoltative e utilizzate in maniera efficace la comunicazione online e offline. L’origine dei pomodori con cui vengono prodotti concentrati, passati e salse è sempre stata al centro delle discussioni. Da oggi le aziende dovranno indicare anche questa informazione in etichetta specificando dove il pomodoro è stato coltivato e trasformato.

La norma, entrata in vigore dopo la firma del decreto interministeriale dei ministri Martina (politiche Agricole) e Calenda (sviluppo economico), introduce la sperimentazione per due anni dell’etichettatura d’origine. La medesima modalità è stata utilizzata per latte e derivati, riso e pasta. Le aziende avranno, comunque, un periodo transitorio finalizzato all’adeguamento al nuovo sistema e, quindi, alla predisposizione delle nuove etichette e allo smaltimento dei prodotti già etichettati. La norma che, come le altre, anticipa, in sostanza, gli effetti dell’art. 26 par. 3 del reg UE n. 1169/2011, si applica a tutti i derivati: conserve, concentrato, sughi e salse composti per almeno il 50% da derivati del pomodoro. Le confezioni di questi alimenti prodotti in Italia recheranno in etichetta l’indicazione del Paese di coltivazione del pomodoro e quello del Paese di trasformazione dello stesso. Se le operazioni avvengono interamente in Italia potrà essere utilizzata la dicitura “Origine del pomodoro: Italia” mentre se avvengono in più Paesi la dicitura sarà “Paesi UE e NON UE”. Le indicazioni, inoltre, dovranno essere chiaramente leggibili e indelebili e saranno apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo. Dopo il blocco delle importazioni è arrivato il via libera del Ministero della Sanità cinese Lo scorso settembre Wu Jing-chun, vicedirettore del Dipartimento per i Rapporti con l’Unione Europea del Ministero del Commercio di Pechino, aveva annunciato lo stop delle importazioni del gorgonzola e degli altri formaggi erborinati in Cina. Il dirigente, durante un incontro con la stampa all’Ambasciata italiana di Pechino, aveva spiegato che la misura non nascondeva un problema politico ma che la Repubblica Popolare non aveva ancora dato piena attuazione ai regolamenti interni relativi alle procedure di importazione.

Dopo alcune settimane di controlli da parte delle competenti autorità cinesi, la situazione si è sbloccata permettendo nuovamente l’ingresso dei prodotti. La Cina, dunque, ricomincerà ad importare i formaggi italiani erborinati anche grazie al lavoro del Ministero della Sanità cinese che ha, peraltro, confermato la salubrità dei prodotti nostrani nonostante questi superino i limiti di fermenti e lieviti previsti dalla normativa cinese. Ad essere maggiormente colpite dal provvedimento erano state Italia e Francia che, oggi, lavorano insieme ad un incontro tra delegazioni di imprenditori e autorità italiane, francesi e cinesi al fine di illustrare i criteri di sicurezza che l’industria casearia garantisce sui formaggi erborinati. Tra il 2015 e il 2016 le vendite di formaggi italiani sono aumentate del 42% e nei primi 7 mesi del 2017 c’è stato un aumento del 32% rispetto allo stesso periodo del 2016. Il divieto di cessione gratuita previsto dal Decreto Legge Mezzogiorno E’ stato approvato alla Camera il Decreto Legge Mezzogiorno il quale definisce i nuovi requisiti per le buste di spessore inferiore ai 15 micron. Parliamo, ad esempio, dei sacchetti shopper utilizzati per la spesa, di quelli che vengono messi a disposizione per imbustare frutta e verdura sfusi o anche pesce, carne, prodotti di gastronomia e di forno.

Tutti questi sacchetti, a partire dall’inizio del 2018, dovranno essere composti, almeno per il 40% di materia prima proveniente da fonte naturale e, quindi, biodegradabili e compostabili. La percentuale di materia prima naturale presente nei sacchetti, tuttavia, è destinata a salire: 50% nel 2020 e 60% nel 2021. Tutto ciò, tuttavia, ha un costo che, come spesso accade, ricade sul consumatore. I sacchetti, infatti, non saranno più disponibili gratuitamente ma tutti verranno ceduti a pagamento. Il Decreto, infatti, vieta la cessione gratuita. Il prezzo sarà simile a quello che, ormai da qualche anno, viene applicato per le shopper acquistabili in cassa: 10 centesimi circa. Cooperazione

Ho sempre pensato, per qualche assurdo motivo nato nella mia testa durante gli studi universitari, che fosse questa la parola-chiave per il futuro delle piccole imprese. D’altronde non si può negare che il momento economico e le sfide dei mercati sempre in evoluzione richiedano almeno una profonda riflessione sul tema. Per questo motivo ho sempre studiato, approfondito e messo in pratica il contratto di rete d’impresa. E ne voglio parlare, seppur brevemente, qui, con particolare focus sulla filiera agroalimentare. Cos’è una filiera ? Per filiera si intende quell’insieme dei settori produttivi e delle relative imprese coinvolti nella realizzazione di una determinata produzione. Insomma, nella definizione rientrano tutte quelle imprese che, ad esempio, curano la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione del prodotto agricolo. Come nasce il contratto di rete d’impresa? Il contratto di rete nasce con il decreto legge 5/2009 convertito dalla legge 33/2009. La normativa definisce il contratto di rete come “un accordo tra uno o più imprenditori, con lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato”. Cosa serve per stipulare un contratto di rete? In primo luogo è necessario un programma. Il programma comune di rete è uno strumento tramite il quale le imprese retiste indicano gli obiettivi che intendono raggiungere, le modalità tramite le quali raggiungerli e le regole vigenti nei rapporti tra gli imprenditori stessi. Elementi obbligatori del contratto sono: -Denominazione delle imprese aderenti: occorre, infatti, indicare tutti i dati utili all’identificazione delle imprese; -Obiettivi di innovazione e competitività: le reti d’impresa nascono per perseguire questi obiettivi, comunemente traducibili in R&D e/o costruzione di brand identity. Tali scopi vanno indicati anche nel contratto; -Durata del contratto; -Modalità di adesione di altri imprenditori; -Procedure decisionali delle imprese retiste Elementi facoltativi del contratto: -Fondo patrimoniale comune: è costituito dai contributi delle imprese partecipanti e dai beni acquistati dalla rete stessa; -Organo comune: è il soggetto incaricato di gestire le operazioni della rete e dare esecuzione al programma della stessa. Forma delle reti d’impresa Si distingue in rete soggetto e rete contratto. Nel primo caso parliamo di un vero e proprio soggetto giuridico, distinto dalle imprese retiste e autonomo. In questo caso è obbligatoria l’istituzione sia del fondo patrimoniale che dell’organo comune. Nel secondo caso, invece, parliamo di un contratto stipulato dalle imprese che, però, non istituisce un nuovo soggetto ma si limita a regolare i rapporti tra le imprese retiste. Questa è la forma maggiormente diffusa nel settore alimentare. Reti di impresa e agricoltura Nel settore agrifood le reti d’impresa non sono diffuse come dovrebbero. Un po’ perché un loro pieno riconoscimento è solo arrivato nel 2014 con la legge 91 (decreto competitività) e un po’ perché vi è sempre stata una certa resistenza all’aggregazione. Resistenza dovuta, principalmente, alla paura di perdere la propria identità. Una paura non totalmente ingiustificata che, però, deve fare i conti con due fattori. Il primo: il mercato. Oggi occorre essere competitivi, con un prodotto di qualità e/o un prezzo aggressivo. Da soli, specie se si è piccoli, non si può competere con realtà particolarmente grandi. Il secondo: l’innovazione. In molti, oggi, ripetono “innovare, innovare, innovare”. Ma l’innovazione ha un costo che, in rete, può essere suddiviso e gestito al meglio. Un terzo elemento va tenuto in considerazione: con le reti d’impresa, i singoli imprenditori non perdono la propria autonomia e identità e, in più, possono ottenere ampi vantaggi sul piano lavorativo, fiscale e civilistico. Insomma, fare rete conviene. Non è la soluzione definitiva ma, se ben costruita e gestita, una rete d’impresa può aiutare i singoli imprenditori retisti a innovare, aggredire nuovi mercati e aumentare la propria competitività. Approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo che reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta Il consiglio dei ministri ha licenziato, pochi giorni fa, un nuovo decreto che prevede l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta. Si tratta, in realtà di un grande ritorno: l’obbligo, infatti, era stato abrogato dall’entrata in vigore del Regolamento UE 1169/2011 sulla etichettatura dei cibi. Il regolamento in questione prevede esclusivamente l’obbligo di indicare il responsabile legale del marchio ma non quello di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento, prevedendo, invece, questa informazione solo tra quelle facoltative. Per questo, l’Italia, ha stabilito la reintroduzione di tale obbligo al fine di facilitare la rintracciabilità del prodotto e fornire una maggiore garanzia al consumatore.

Il decreto prevede, inoltre, un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per lo smaltimento delle etichette e esaurimento dei prodotti già etichettati e messi in commercio. COMUNICATO STAMPA MIPAAF, APPROVATO DECRETO PER L’OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO IN ETICHETTA Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina in via definitiva il decreto legislativo che reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta. Il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell'entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio. L'obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare. L'Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute. La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle eventuali sanzioni all'Ispettorato repressione frodi (ICQRF). "È un impegno mantenuto - ha commentato il Ministro Martina - nei confronti dei consumatori e delle moltissime aziende che hanno chiesto di ripristinare l'obbligo di indicare lo stabilimento. In questi mesi, infatti, sono state tante le imprese che hanno continuato a dare ai cittadini questa importante informazione. Continuiamo il lavoro per rendere sempre più chiara e trasparente l'etichetta degli alimenti, perché crediamo sia una chiave fondamentale di competitività e sia utile per la migliore tutela dei consumatori. I recenti casi di allarme sanitario ci ricordano quanto sia cruciale proseguire questo percorso soprattutto a livello europeo. L'Italia si pone ancora una volta all'avanguardia". Ufficio Stampa Dal Cdm il via allo schema di decreto legislativo con sanzioni dino a € 150.000. Le norme sull’etichettatura dei prodotti sono dettate dal regolamento europeo n. 1169/2011 e dalla direttiva 2011/91/UE. Mancava, almeno in parte, un nuovo sistema sanzionatorio e, per questo, l'8 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato, in prima lettura, un decreto legislativo. Tale decreto, attuando le norme europee sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle informazioni sugli alimenti ai consumatori, ha stabilito che ad irrogare le sanzioni sarà l’Ispettorato centrale tutela della qualità e repressione frodi (Icqrf) del Ministero delle politiche agricole.

Le sanzioni sono divise in cinque scaglioni proporzionali alla gravità delle sanzioni che prevedono una sanzione amministrativa non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, con variabili legati alla gravità della sanzione. Il legislatore, con queste norme, intende tutelare la trasparenza. Per questo motivo, ad esempio, ha reintrodotto l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento per i prodotti realizzati in Italia e destinati alla vendita nel nostro Paese. Tale obbligo ricade sia sugli alimenti trasformati preimballati destinati al consumatore finale che sugli alimenti trasformati non finalizzati all’immediato consumo. Di seguito Il Comunicato del Consiglio dei ministri Sanzioni per la violazione di norme a tutela dei consumatori di prodotti alimentari Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016 n. 170 – legge di delegazione europea 2015 – (Presidenza del Consiglio, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della salute – esame preliminare) Il decreto dispone un quadro sanzionatorio di riferimento unico per la violazione delle norme sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e consentire un’applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale. A questo scopo, si individua quale autorità amministrativa competente per l’irrogazione delle sanzioni il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Trattandosi di violazioni connesse a obblighi informativi, sono state introdotte solo sanzioni di natura amministrativa, che prevedono il pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro. Nell’ambito di tali limiti minimi e massimi sono stati individuati cinque scaglioni di diverso importo della sanzione, commisurati alla gravità della stessa. Scopriamo insieme cosa c'è dietro il "bio"  Ormai i prodotti biologici sono diventati parte integrante della nostra dieta e della nostra spesa quotidiana. Il mercato del biologico, infatti, vale, in Italia circa 2,14 miliardi di euro e il fatturato dei negozi bio raggiunge i 761 milioni di euro (dati ASSOBIO). Ma cosa si intende per “biologico”? Per trovare una prima definizione è necessario dare uno sguardo ai regolamenti emanati dall’Unione Europea. Nel 2007 è stato infatti diffuso il regolamento europeo n. 834/2007 che ha fornito la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica. Questo documento definisce la “produzione biologica” come quel sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato su alcuni elementi fondamentali quali:

Il regolamento 834/2007 può essere suddiviso in due parti: da un lato la parte contenente specifiche norme per le fasi della filiera del biologico e, dall’altro, quella relativa all’etichettatura dei prodotti bio. Con “filiera del biologico” si intende indicare l’insieme di aziende che creano, distribuiscono e commercializzano il prodotto biologico. L’attenzione, quindi, è posta sia sulla produzione e commercializzazione degli alimenti biologici sia sul come questi vengono presentati al consumatore in etichetta o in pubblicità. 1) La produzione biologica Gli scopi della produzione biologica non si limitano alla commercializzazione del prodotto ma tendono a perseguire obiettivi e principi ben più importanti. In particolare, è necessario evidenziare che la produzione biologica mira a stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che possa rispettare i cicli naturali, contribuire ad un alto livello di diversità biologica, assicurare un impiego responsabile delle risorse naturali e favorire il benessere degli animali. La produzione biologica, infatti, si basa sui seguenti principi:

2) L’etichettatura dei prodotti bio Come detto, il regolamento 834/2007 prevede anche norme circa l’etichettatura, la pubblicità e i documenti commerciali dei prodotti biologici. In particolare, i produttori possono validamente utilizzare termini quali “bio” e “eco” solo quando i prodotti rispettano i principi elencati sopra. In tal caso, inoltre, tali termini possono essere adoperati non solo in un determinato paese ma nell’intera Unione Europea e in qualsiasi lingua comunitaria. I termini “bio” e “eco” possono essere usati nei seguenti casi:

L’UE ha, inoltre, previsto la possibilità di utilizzare uno specifico logo comunitario indicante i prodotti di origine biologica: tale logo può essere utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti bio. Insieme al logo comunitario deve essere anche inserita un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole che compongono il prodottotramite le diciture:

Impariamo a leggere questi preziosi 'ritagli di carta' L’etichetta è un insieme di informazioni utilissime per capire davvero cosa stiamo acquistando ma non sempre è di semplice lettura e interpretazione. Proviamo a capire le regole che sono alla base di ciò che è riportato su questi preziosi “ritagli di carta”. Ma cominciamo dalle basi. Che cosa è una etichetta alimentare? L’etichettatura di un prodotto alimentare viene definita dal Regolamento CE 1169/2011 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:it:PDF) il quale garantisce un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti e definisce i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e la loro etichettatura. https://pixabay.com/it/supermercato-ecommerce-spesa-market-2158692/ Cosa deve contenere una etichetta? Le informazioni in etichetta devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili; devono essere apposte in zone della confezione alimentare che le renda molto visibili. L’etichetta deve obbligatoriamente indicare i seguenti elementi:

Le informazioni obbligatorie, sugli alimenti preimballati, devono apparire direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta. Devono essere indelebili e, soprattutto, non devono indurre in errore:

https://www.pexels.com/photo/food-plate-nuts-peanuts-39345/ E’ previsto, infatti, che questi figurino nell’elenco degli ingredienti con un carattere diverso rispetto agli altri e con la chiara indicazione della denominazione della sostanza che provoca allergie e intolleranze. Non solo: occorre evidenziare che le diciture “contiene tracce di” o “prodotto in uno stabilimento dove si lavorano” potrebbero essere generiche. Il legislatore europeo, sotto questo profilo, sta lavorando con lo scopo di vietare tali diciture in favore della ben più chiara e semplice “può contenere”. L’etichetta, tuttavia, può essere utilizzata dal produttore anche per dare al prodotto maggior valore tramite ulteriori indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per “indicazione nutrizionale” si intende qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute all’energia (valore calorico) che apporta,apporta a tasso ridotto o accresciuto o non apporta; e/o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute o non contiene. Il regolamento 1924/2006, a tal proposito, introduce il concetto di “claims”(tipico esempio di claim è “a basso contenuto calorico” o “ricco di proteine”) dando ai produttori dei criteri da rispettare per poter valorizzare l’alimento commercializzato senza, però, trarre in inganno il consumatore. Ad esempio[2]: Claim basso contenuto calorico Nei prodotti solidi Non più di 400 kcal/100g Nei prodotti liquidi Non più di 20 kcal/100 ml Claim Basso contenuto di grassi Nei prodotti solidi Non più di 3g/100g Nei prodotti liquidi Non più di 1,5g/100 ml Claim Senza grassi Nei prodotti solidi Non più di 0,5 g/100g Nei prodotti liquidi Non più di 0,5g/100 ml Claim Basso contenuto di zuccheri Nei prodotti solidi Non più di 5g/100g Nei prodotti liquidi Non più di 2,5g/100 ml Claim Senza zuccheri Nei prodotti solidi Non più di 0,5g/100g Nei prodotti liquidi Non più di 0,5g/100 ml Claim Fonte di fibre Nei prodotti solidi Almeno 3g/100g o Almeno 1,5 g/100 kcal Claim Alto contenuto di fibre Nei prodotti solidi Almeno 6g/100g o almeno 3g/100 kcal Claim Fonte di proteine Nei prodotti solidi Solo se almeno il 12 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine Claim Alto contenuto di proteine Nei prodotti solidi solo se almeno il 12 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine L’etichettatura di un prodotto alimentare, quindi, rappresenta il primo passo per permettere al consumatore di “mangiare e bere informato”. Saper leggere e interpretare l’etichetta, infatti, ci consente di prendere delle scelte consapevoli che possono aiutarci a rendere la nostra dieta più salutare e completa. [1] Operatore del settore alimentare è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. [2] Qui è possibile leggere l’intero regolamento e il relativo allegato. Articolo pubblicato su: http://www.cucinamancina.com

La Corte di Giustizia ha stabilito il divieto di uso di tali indicazioni per prodotti vegetali La Corte di Giustizia ha stabilito che i prodotti vegetali non possono essere commercializzati con denominazioni riservate ai prodotti di origine animale. In sostanza, le aziende produttrici di alimenti vegetariani e vegani non potranno più commercializzare, ad esempio, “latte di soia” o “burro di tofu” o, ancora “yougurt vegetale”.

La sentenza prende piede dal caso di una società tedesca, la TofuTown, la quale produce e commercializza alimenti vegetariani e vegani. Alcuni dei prodotti di questa azienda venivano commercializzati con denominazioni come “burro di tofu”, “formaggio vegetale” e simili. L’associazione tedesca Verband Sozialer Wettbewerb, ritenendo che queste denominazioni potessero integrare pratiche anticoncorrenziali, ha intentato un’azione inibitoria nei confronti della TofuTown dinanzi al Landgericht Trier. Il Landgericht, ritenendo che la questione riguardasse l’interpretazione dei regolamenti europei e, in particolare, del regolamento 1308/2013, ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia. La Corte, con la sentenza nella causa C-422/16 (Verband Sozialer Wettbewerb eV/ TofuTown.com GmbH) ha stabilito che i prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni come “latte”, “crema di latte o panna”, “burro”, “formaggio” e “yougurt”. La motivazione risiede proprio nell'interpretazione dei regolamenti UE: questi, infatti, riservano tali denominazioni esclusivamente ai prodotti di origine animale. Per questo motivo, la Corte ha anche precisato che tali denominazioni rimangono vietate anche nel caso in cui, tramite indicazioni descrittive o esplicative, venga esplicitata l’origine vegetale del prodotto in questione. Pubblicato l'elenco delle 200 IG europee e cinesi che riceveranno reciproca tutela; tra queste 26 prodotti italiani Le Indicazioni Geografiche assumono, nel mercato agroalimentare, un ruolo decisivo, in termini quantitativi e qualitativi. Basti pensare che, in europa, sono registrate circa 3.300 IG per un valore complessivo di 54,3 miliardi di euro e che queste costituiscono circa il 15% delle esportazioni totali di prodotti alimentari e delle bevande.

Per questo motivo Unione Europea e Cina hanno formalmente pubblicato un elenco di Indicazioni Geografiche (100 europee e 100 cinesi) che, grazie ad un apposito accordo bilaterale, riceveranno protezione in entrambe le aree. Scopo dell’accordo è quello di aumentare la consapevolezza dei consumatori tutelando le IG da imitazioni e contraffazioni alimentari, nel solco dell’attività intrapresa già 10 anni fa che mira a dare maggiore tutela ai prodotti europei e cinesi a seguito dell’imponente flusso commerciale di prodotti agroalimentari. Le IG protette, quindi, sono in totale 200 e l’Italia è il Paese con il numero più elevato di indicazioni a cui viene riconosciuta protezione internazionale: Aceto Balsamico di Modena, Asiago, Asti, Barbaresco, Bardolino Superiore, Barolo, Brachetto d’Acqui, Bresaola della Valtellina, Brunello di Montalcino, Chianti, Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, Dolcetto d’Alba, Franciacorta, Gorgonzola, Grana Padano, Grappa, Montepulciano d'Abruzzo, Mozzarella di bufala campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Prosciutto di Parma, Prosciutto San Daniele, Soave, Taleggio, Toscano, Nobile di Montepulciano. Le 100 IG cinesi rientreranno tra le altri 1250 nomi non comunitari che già ricevono tutela nel territorio UE. 1/6/2017 Scuola: presentato emendamento alla manovra economica che istituisce mense scolastiche biologiche certificateRead Now Presentato dal Governo l'emendamento alla manovra economica che istituisce mense scolastiche biologiche certificate In data odierna il MIPAAF ha comunicato di aver presentato l'emendamento alla manovra economica che intende istituire mense scolastiche biologiche certificate. Di seguito il comunicato del Ministero:

"L'emendamento, promosso dal Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina e condiviso con i Ministri dell'Istruzione e della Salute Fedeli e Lorenzin e con il Sottosegretario Boschi, istituisce un fondo da 44 milioni di euro fino al 2021 (10 milioni di euro l'anno a regime), che sarà gestito dal Ministero delle politiche agricole, per ridurre i costi a carico degli studenti e realizzare iniziative di informazione e promozione nelle scuole. La norma prevede che le scuole che vorranno attivare il servizio di mensa biologica dovranno inserire le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche fissate dal Ministero delle politiche agricole insieme al Ministero dell'Istruzione. "Per la prima volta - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - avremo mense scolastiche biologiche certificate. Un risultato importante che si inserisce nella nostra strategia per promuovere modelli agroalimentari più sostenibili e garantire ai nostri figli un'alimentazione più sana anche nelle scuole. Il fondo che abbiamo previsto sarà utile proprio a rendere più accessibili i servizi e a proseguire le azioni di educazione alimentare che abbiamo iniziato con Expo Milano. L'Italia è leader del settore biologico in Europa, con più 60mila operatori e 1,5 milioni di ettari coltivati. Con questo provvedimento dimostriamo ancora una volta di essere all'avanguardia e di rappresentare un laboratorio di buone pratiche da condividere a livello internazionale"." Fonte: www.politicheagricole.it I dubbi circa la salubrità del latte e dei suoi derivati, riguardano, spesso, l’origine della materia prima utilizzata.

Le cronache, negli ultimi anni, hanno spesso messo in evidenza molti casi in cui un prodotto confezionato e venduto come “made in italy” fosse, in realtà, realizzato con una materia prima, magari particolarmente economica, proveniente da altro stato. Tali prodotti, infatti, si sono spesso rilevati nocivi. Da pochi giorni ciò non è più possibile, almeno in Italia. I Ministri Martina e Calenda, infatti, dopo il parere positivo delle Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato, hanno firmato un decreto che ha introdotto l’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lattiero caseari in Italia. Il decreto, entrato in vigore il 19 aprile 2017, impone tale indicazione per prodotti come il latte, crema di latte, concentrati o no e con o senza zuccheri o edulcoranti, latte UHT, siero di latte, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini prodotti con latte vaccino, bufalino, ovicaprino e di altra origine animale. In etichetta deve essere indicata la doppia dicitura: “paese di mungitura” e “paese di condizionamento o trasformazione” con l’indicazione, quindi, del luogo in cui il latte è stato munto e di quello in cui è avvenuto l’ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione o del latte UHY nonché il paese in cui il latte ha subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata. Le indicazioni devono essere le seguenti:

Questo importante passo verso la chiarezza delle etichette nel settore lattiero-caseario e la tutela del made in Italy è, in realtà, una sperimentazione che durerà fino al 31 marzo 2019. Il Governo, infatti, spera che, fino ad allora, la Commissione UE non solo si pronunci sulla compatibilità del decreto con il diritto dell’Unione Europea ma, addirittura, renda l’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza obbligatoria anche per gli altri Paesi UE. Di Elio Palumbieri e Massimo Zortea

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 103 del 23 maggio 2016 che abroga il precedente decreto 225/2005 e prevede una serie di sanzioni in vigore dal 1° luglio 2016 per violazioni del regolamento europeo 22/2012 relativo alla commercializzazione dell’olio d’oliva. La norma colpisce, per la prima volta in maniera così perentoria, il fenomeno del “country sounding”: sono, infatti, sanzionabili i produttori che, pur rispettando le regole sull’etichettatura dei prodotti, inseriscono “segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata” (art. 4). Più in dettaglio, le fattispecie sanzionate dall’art. 4 sono: Le fattispecie sanzionate sono in sintesi quattro: - la mancanza dell’indicazione dell’origine in etichetta e/o nei documenti commerciali; - l’indicazione dell’origine in contrasto con le disposizioni dell’art. 4 del regolamento, anche se veritiera; - il riportare segni, figure o illustrazioni in sostituzione della indicazione dell’origine, anche se veritieri; - il riportare segni, figure o illustrazioni che possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata in etichetta, anche se veritieri. Parliamo di un fenomeno particolarmente rilevante per la tutela del made in Italy. Il fenomeno dell’Italian Sounding (il country sounding nel caso di evocazione di origine italiana) genera annualmente, a livello mondiale, un giro d’affari annuo di circa 54 miliardi di euro (147 milioni di euro al giorno), oltre il doppio del valore delle esportazioni italiane di prodotti agroalimentari (23 miliardi di euro)[1]. Se pensiamo specificatamente al commercio dell’olio di origine contraffatta, il fenomeno è talmente diffuso che potrebbe trarre in inganno il 79% dei consumatori europei, l'84% degli americani e il 64% degli asiatici che ha dichiarato la propria propensione all’acquisto di olio italiano (dati Unaprol - Consorzio olivicolo italiano e Istituto Ixe). Il decreto 103/2016, quindi, prevede l’irrogazione di sanzioni pecuniarie da € 2.000 a € 12.000 nei confronti di tutte le aziende produttrici di olio d’oliva aventi marchio registrato in Italia successivamente al 31 dicembre 1998 o in Europa successivamente al 31 maggio 2002 che violino il citato art. 4 del decreto 103/2016. In vista della imminente entrata in vigore delle sanzioni, è già stata emanata una dettagliata circolare applicativa a cura del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari (Icqrf) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), dove si trova anche ampia casistica ed esempi pratici (cfr. www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/ L/IT/IDPagina/10213). Non è ancora una vittoria sulla contraffazione del made in Italy ma si comincia a delineare un complesso più maturo di regole a tutela di uno dei settori più rilevanti ed innovativi della nostra economia. |

Details

Archives

April 2022

|

Pagine |

© COPYRIGHT 2016. ALL RIGHTS RESERVED.

Avv. Alfonso Palumbieri

Partita I.V.A. 03827740725 Via Indipendenza, 22, 76121, Barletta (BT) |

RSS Feed

RSS Feed